義父からもらって庭に植えていた丸葉藍の芽

鉢植えのものは梅雨が短すぎて成長せず、枯れているものもありますが、

庭の地植えのものはグングン成長していて元気です

今回は、この元気に成長をした丸葉藍の葉っぱを使って生葉染めをします

実は去年も植えていたのですが、

鉢植えで栄養が少なかったためかあまり大きく育たず染色は諦めてしまいました

今年こそ挑戦します!

- 丸葉藍を使った生葉染めってどうやるの?

- 簡単なやり方が知りたい!

- 濃い青色に染まるの?

タデアイ科イヌタデ属の一年草である藍(あい、別名タデアイ〈蓼藍〉:Persicaria tinctoria)は、東南アジア原産です

我が家にあるのは、藍の中でも葉っぱが丸い丸葉藍です

葉は、デニムのような青や藍色になる不溶性の色素成分(インディゴ:indigo)が染料として古くから使われています

また乾燥させた葉は、解熱・殺菌の漢方薬にもなっています

いつも行っている一般的な草木染めは、水に溶ける色素を使う染料染めですが、

藍は、水に溶けない色素を使う方法では濃い青に染まります

このような色素を使った染色が『建て染め』で、『乾燥葉染め』や『すくも発酵建て』があり少し難しく手間がかかる方法です

たくさんある藍染の方法の中でも、新鮮な葉で手早く作業を行い水溶性のインディカンという色素で染める方法があります

それが、あまり濃くは染まりませんが簡単で手軽な生葉染めです

※時間が経つとインディカンが不溶性のインディゴに変わり、染まらなくなってしまいます

今回は、その丸葉藍の生葉染めをします

この記事では、次のことを画像を交えて紹介しています

- 初心者でも分かる丸葉藍を使った生葉染めの簡単なやり方、コツ

- 媒染液を使った色止め、染め分け

- 染まった布の色

丸葉藍の生葉染めは簡単ですが、

染色作業中に反応がすすんでしまい上手く発色しなくなってしまうのでスピード重視です

おうち時間でお子さんと一緒に『ものづくり』を楽しみませんか?

一緒に試行錯誤しながら色々なもので染め物をしてみましょう♪

【草木染めをした布で優しく自然な色合いの小物を作っています↓】

丸葉藍を使った生葉染めをするときの13のポイント

- 染める前に染め物を豆乳で前処理をして、平置きでしっかり乾燥させる

- 乾燥した染め物は染料に入れる前までにぬるま湯で柔らかくしておく

- 手早く染色工程をすすめるため全ての材料・道具を用意しておく

- お湯を沸かしボウルにぬるま湯を用意する

- 媒染をする場合は先に媒染液を用意する

- 丸葉藍の葉を摘んで水でよく洗う

- ぬるま湯を足しブレンダーなどで20秒、葉をザックリ細かくする

- 細かくした葉を液体ごと不織布の袋に入れる

- 3分間、ボウルの中で不織布に入った葉と染める布を一緒に揉んで染色する

- 染色後、布を絞ってから広げて空気によく触れさせる

- 好みの色になるまで3分揉みながら染色、絞って空気に触れさせるという工程を繰り返す

- 好みの色になったら、しっかり布を洗い流し媒染液に浸ける

- 鉄媒染液は他の媒染液に影響してしまうので、なるべく離して置き作業も別で行う

今年は藍が元気に育ってるよ

葉っぱもかなり大きくなってるし、今年は染色できそうだね♪

藍の生葉染めって急いでやらなきゃいけないんだっけ?

うん!全部準備してから、葉っぱを取りに行こう!

丸葉藍で生葉染めを始めよう

2022年7月6日天気(くもり) 26℃ 65%

去年はあまり育たず染色できなかった丸葉藍

今年は一年越しの丸葉藍の生葉染めをやります

前述の通り、スピードが大事で作業を手早く済ませたいので、使う道具は全て用意してから葉っぱを摘みに行きましょう

染める布は綿100%でサイズは約11×11cmが6枚、布の重さはハンドメイドパーツを含めて全部で15g

染め物の素材には、草木染めに向いているものと向いていないものがあります

❀草木染めに向いている素材❀

| ◎ | 前処理なしで良く染まるもの | シルク、ウールなどの動物性のもの |

| 〇 | 前処理をすると染まるもの | 木綿、レーヨン、麻などの植物性のもの (布以外・・・紙、バンブー〈竹〉など) |

❀草木染めに向いていない素材❀

| △または× | 染まらない もしくは染まりにくいもの | ポリエステル、アクリル、ナイロンなどの化学繊維 |

丸葉藍の葉っぱは、5~6本分集めます

この量だと薄い水色に染まるので、濃くしたい場合は10本分以上は集めてください

また、染める布の重さによって葉っぱの量を調節してください

発色・色止めに使う媒染剤は5種類です

- アルミ媒染・・・ミョウバン

- 銅媒染・・・酢酸銅(自作)

- 鉄媒染・・・酸化第二鉄(自作)

- 酸媒染・・・クエン酸

- アルカリ媒染・・・重曹

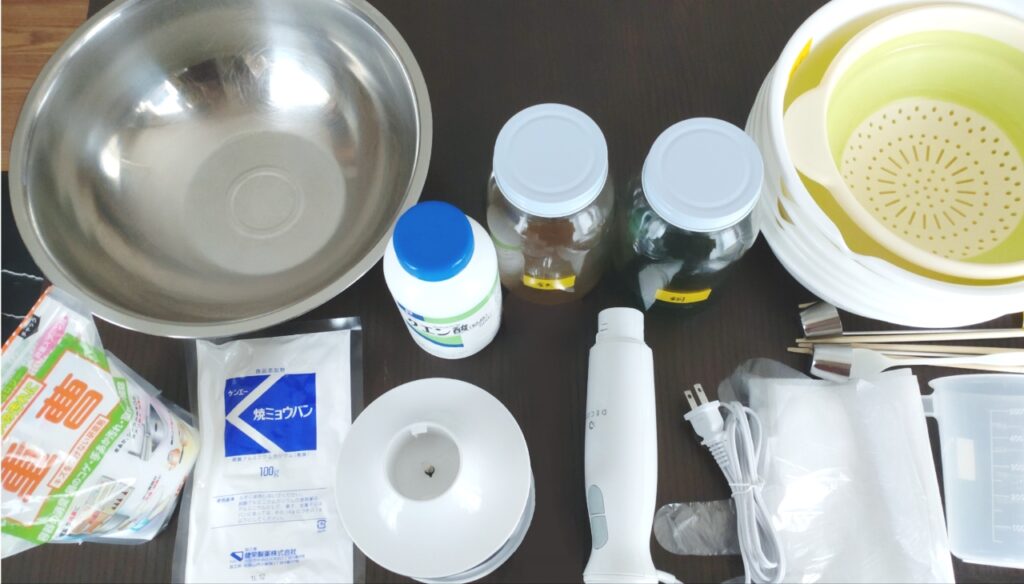

丸葉藍を使った生葉染めの材料・道具

綿100%の布、豆乳(今回はキッコーマン調整豆乳)、丸葉藍の葉(今回は5~6本分)、

前処理用ボウル×1個、

色素を揉みだす用の大きめのボウル×1個(ボウルはステンレス製かプラスチック製かホーロー製)、

焼ミョウバン(今回はケンエーの焼ミョウバン)、銅媒染原液、鉄媒染原液、

クエン酸(健栄製薬(株)クエン酸結晶)、重曹((株)ビバホーム)、

カンロ杓子×2個(媒染液をすくう用のかき氷シロップかけるやつ1杯15ml)、

計量スプーン、水、計量カップ、菜箸×2膳(今回は割り箸)、

キッチンスケール、不織布(葉が入る大きさ)、ビニール手袋、

ハンドブレンダー(ジューサーミキサー)、電気ケトル(お湯の沸かせるもの)

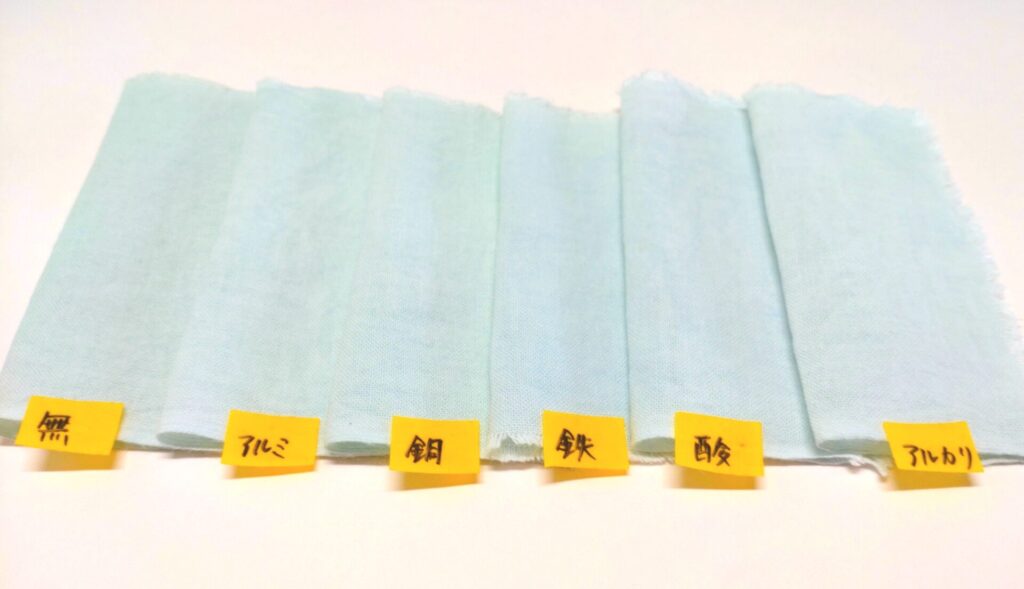

媒染液による色の違いをみるため色んな種類を用意しました

後述しますが、今回は媒染液による違いはあまり見られませんでした

スカイブルーを出すには、鉄・酸・アルカリ媒染がおすすめです

草木染めの染めたい布に前処理をする方法

布の汚れや糊などを落とすために少量の中性洗剤をつけて、ぬるま湯でよくもみ洗いし絞ります(染め物の精錬)

染料が入りやすくするため豆乳:水=1:1の液をボウルに入れてよく混ぜ、そこに布を浸しましょう(染め物の濃染処理)

植物性の布はタンパク質が無いと染まらないので、豆乳により人工的にタンパク質をつける必要があります

※動物性のシルクやウールなどの布には動物性タンパク質が付いているので濃染処理は必要ありません

20~30分浸したらタンパク質が落ちてしまうので水では洗わず、そのまま固く絞ってください

シワをしっかり伸ばして、平置きでよく乾かしましょう

※平置きにすることで染めムラを軽減することが出来ます

くっさ~くなってしまうので、よく晴れた日に干して手早く乾燥させます

晴れた日にまとめて前処理をしておいて、使わない布はジップ式のビニール袋に入れて冷凍しておきましょう

乾燥した布はアイロンをかけておくと保存しやすいのでオススメです

丸葉藍の生葉染めの前準備

前処理して乾燥した布は、染色の前までにぬるま湯で洗って柔らかくしておきます

手早く染色工程をすすめるために全ての道具を用意してください

まずは、電気ケトルなどでお湯を沸かします

大きめのボウル(色素揉みだし用)に、布と生葉を入れて揉みだせる程度より少し多めの量のぬるま湯を作ります(今回は、800㎖)

生葉染めでは先に媒染液を作っておきます

丸葉藍の生葉染め:媒染液を調整する

今回使う鉄と銅媒染液は自分で作ったものです

作り方は、【草木染め鉄媒染液・銅媒染液】釘や銅線を使って初心者でも簡単に出来る作り方!の記事に書いてあります

【各媒染液の調整については、こちら↓↓↓】

丸葉藍の染料に入れ染色する方法

準備が終わったら、いざ染色の工程です

爪などに色素が付かないようにビニール手袋をして、丸葉藍の葉っぱを摘んで水でよく洗います

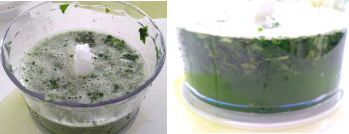

ハンドブレンダーのボトルの部分に洗った葉っぱを入れます

葉っぱの入ったボトルに、先程のボウルのぬるま湯を入れてふたを閉めて本体を繋げます

ぬるま湯は400㎖入れましたが、溢れてしまったので200㎖で良さそうです

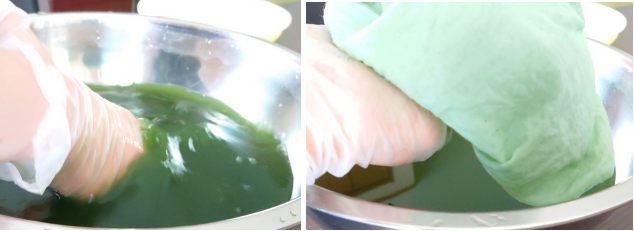

ブレンダーのスイッチを入れて20秒、ザックリ細かくします

液体や葉の色がきれいな緑色なら大丈夫です

※青などに変色していると時間が経ちすぎて酸化し始めているのでやり直してください

※時間をかけすぎないで下さい

めちゃめちゃ溢れてます↓↓↓

直ぐに不織布をぬるま湯の入ったボウルの上に持っていき、不織布の中に液体ごとザックリ細かくした丸葉藍の葉っぱを入れます

不織布の口から葉っぱが出ないようにねじり手で押さえてください

※心配であれば輪ゴムで縛りましょう

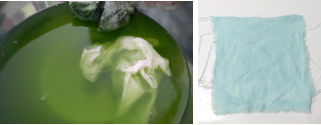

ボウルに染める布を入れ、布と一緒に丸葉藍の葉っぱの色素を揉みだすようにしながら3分ほど染色するとだんだん布が青くなってきます

3分経ったら、布を絞って広げて空気に触れさせると酸化して少し青みが強くなります

好みの色になるまで染色して空気に触れさせるという工程を繰り返してください

充分空気と反応させたら、もう一度布を入れて葉っぱを揉みながら染色

3分後、布を絞って広げて空気に触れさせると1回目よりも少し青みが強くなっています

今回は更にもう一度染色したので、結局重ねて3回染色しました

丸葉藍の生葉染めした布を水で洗い、各媒染液に浸ける

染色後、取り出して絞り空気に触れさせた布を染料のカスが残らないようによく水で洗います

水気を切るときは固く絞らず優しく押して水気を切りましょう

無媒染はここで完了です

鉄媒染液は他の媒染に影響を与えやすいため、

使用する菜箸は鉄媒染だけ別にし、分かるようにテープなどで印を付けます

更に鉄媒染液だけ離して置いてください

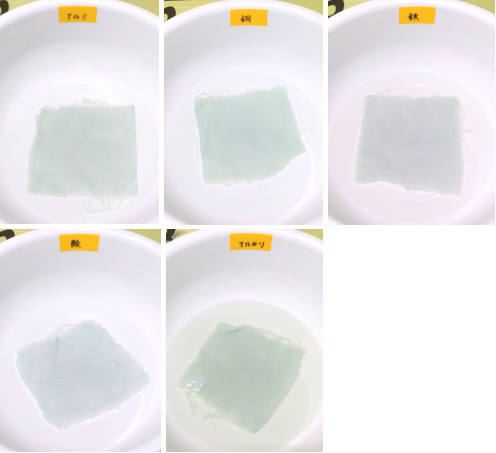

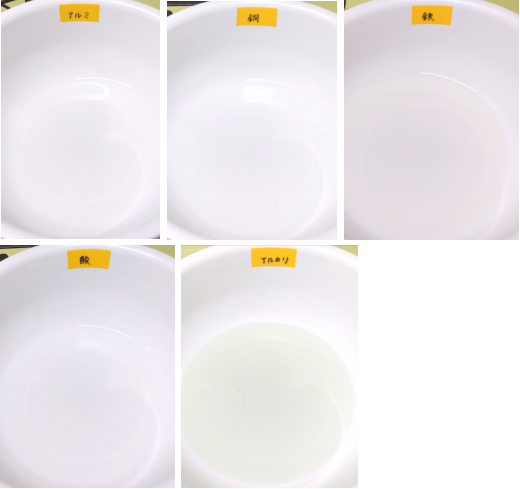

水気を切った布を各媒染液に20~30分浸けます

時々菜箸で優しく揺り動かしましょう

20~30分経ったら、取り出して水でよく洗い絞ります

この時も鉄媒染だけ別にしてください

日陰でよく乾かしアイロンを掛けます

https://marichistore.theshop.jp/items/63090968

↑↑↑ウコンでハンカチを染められる草木染めキットを作りました

- 無媒染・アルミ・銅は、黄色がかった薄い水色

- 鉄・酸・アルカリは、スカイブルー

ブドウ、ブルーベリー、椿などでも媒染液によっては水色を出すことが出来ましたが、

丸葉藍の水色は他とは少し違う色合いになります

雲一つない晴れた日の空のような、爽やかな水色に染まるのが丸葉藍です

媒染が終わった後のボウルの中は、

アルカリは黄色がかったくすんだ水色、他は変化がありませんでした

染色の作業が終わったら、

媒染液を水で希釈して、水道の水を流しながら少しずつ捨てます

使った道具やシンクなどは綺麗に洗い流し、最後にしっかり手を洗いましょう

最後にもう一度

丸葉藍を使った生葉染めをするときの13のポイントをおさらいします

- 染める前に染め物を豆乳で前処理をして、平置きでしっかり乾燥させる

- 乾燥した染め物は染料に入れる前までにぬるま湯で柔らかくしておく

- 手早く染色工程をすすめるため全ての材料・道具を用意しておく

- お湯を沸かしボウルにぬるま湯を用意する

- 媒染をする場合は先に媒染液を用意する

- 丸葉藍の葉を摘んで水でよく洗う

- ぬるま湯を足しブレンダーなどで20秒、葉をザックリ細かくする

- 細かくした葉を液体ごと不織布の袋に入れる

- 3分間、ボウルの中で不織布に入った葉と染める布を一緒に揉んで染色する

- 染色後、布を絞ってから広げて空気によく触れさせる

- 好みの色になるまで3分揉みながら染色、絞って空気に触れさせるという工程を繰り返す

- 好みの色になったら、しっかり布を洗い流し媒染液に浸ける

- 鉄媒染液は他の媒染液に影響してしまうので、なるべく離して置き作業も別で行う

丸葉藍の生葉染めは、

新鮮な葉を使って水溶性のインディカンという色素で染める方法です

また、生葉染めは時間をかけてしまうと反応がすすんで不溶性のインディゴに変わり、染まらなくなってしまいます

そのため、手早くすすめられるように準備や染色の工程の順番などいつもとはかなり違いました

ですが、順番通りにやっていけば簡単にきれいな色が出せます

水色や青系の色が出せる染色は、なかなかないので機会があればぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?

追記

摘んでから一日置いた丸葉藍の葉で巾着を生葉染め

2022年9月15日天気(晴れ) 26℃ 60%

前述したように藍は摘んでからすぐの葉を使って、染色もなるべく時間をかけないようにすると綺麗なブルー系に染まります

では、摘んでから時間の経った葉では、どんな色になるんだろう?

と疑問がわいたので試してみることにしました

今回の染め物は小さめの綿の巾着(41g)です

既に前処理をしてあります

藍の葉は56g用意しました←葉の量は巾着より少し重いくらいにしました

必要な道具は前述と同じですが、純粋に色を見たいので媒染はしないことにします

先ずは手を入れても熱くない程度のぬるま湯を作っておきます

巾着を染料の中で揉んでも、ちゃんと浸かる量のぬるま湯を用意します(今回は約1.5ℓ)

直ぐに染色できるように前処理した巾着を水で濡らして柔らかくしておきます

ハンドブレンダーのボトルの部分に洗った葉っぱを入れ、先程作っておいたボウルのぬるま湯200㎖を加えます

蓋をしてブレンダーで20秒!

ザックリ細かくします

不織布をぬるま湯に入ったボウルに広げ、ビニール手袋をして細かくした藍の葉を入れます

葉が出ないように不織布の口を捻ってしっかり持ちましょう

心配な場合は輪ゴムで縛ってもいいです

濡らして柔らかくしておいた巾着と

不織布に入った葉をぬるま湯の中で色素を出すように一緒に揉みながら染色します(約3分間)

巾着を軽く絞って広げて空気に触れさせると染まっている色は淡い緑です

色が薄いので、もう一度同じように葉の色素を揉みだすように巾着を染めていきます(約3分間)

また巾着を絞り空気に触れさせると先程より少し濃くなりました

この工程を気に入った色になるまで繰り返しますが、あまり時間をかけないようにしてください

今回は合計3回繰り返しました

染色後は水でよく洗いましょう(洗うと緑が少し落ちます)

洗い終わったら、軽く絞ってよく乾かしアイロンをかけます

- 時間の経った葉(無媒染)・・・少し水色がかった明るい緑(ミントグリーン)

前述のように摘み取ってすぐの葉で染めると爽やかな水色に染まりましたが、

時間の経った葉では青く染まる成分が少なく緑色が強く発色しています

この色はこの色で、なかなか綺麗です(*^-^*)

ですが、

このことからも分かるように、

やはり藍の生葉染めで青くしたい場合は、摘み取ってすぐの新鮮な葉を使って時間をかけずに染色することが大事だと分かりました

次回は、レタスで草木染めをします

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪

草木染め:煮染め一覧

材料を煮出して抽出した染料に染め物を入れ、火にかけて染色する方法草木染め:花びら染め一覧

材料を食物酢の中で揉みこんで色素を抽出した染料に、染め物を浸けて染色する方法| ヒメヒオウギズイセン | なすの皮 | ブドウ |

| いちご | 椿 | つつじ |

| シラン | 赤紫蘇(あかじそ) | ヒメヒオウギズイセンキット |

| ミョウガ(茗荷) | ボケ(木瓜) | アルストロメリア |

| サザンカ |

草木染め:その他

草木染めの基礎知識や媒染液、エタノール抽出、藍染に関する記事| 鉄媒染液・銅媒染液 | 媒染液の種類・調整方法 | 基礎知識・道具一覧 |

| 青じそ | 春菊 | ネギ |

| 丸葉藍 | ディスポン,アルミ媒染液染め比べ |

コメント