色々な材料を集めて草木染めをすると、その種類によって様々な色に染まるので楽しいですよね

中には意外な色に染まるものもあり、更に草木染めの面白さを感じます

それぞれが自然の色素で優しい色味を出せるところが、化学染料を使った染色との大きな違いです

草木染めを何度もしていくと更に色々やりたいことが出てきます

- もっとたくさんの色を出したい!

- 一つの染料で染め分けたい!

- 染め分けの方法が分からない!

実は、同じ布・同じ染料を使っていても染まり上がりの発色を変えることが出来るんです

それは、発色効果や色止めをする工程に使う媒染剤の種類を変えることにより楽しめます

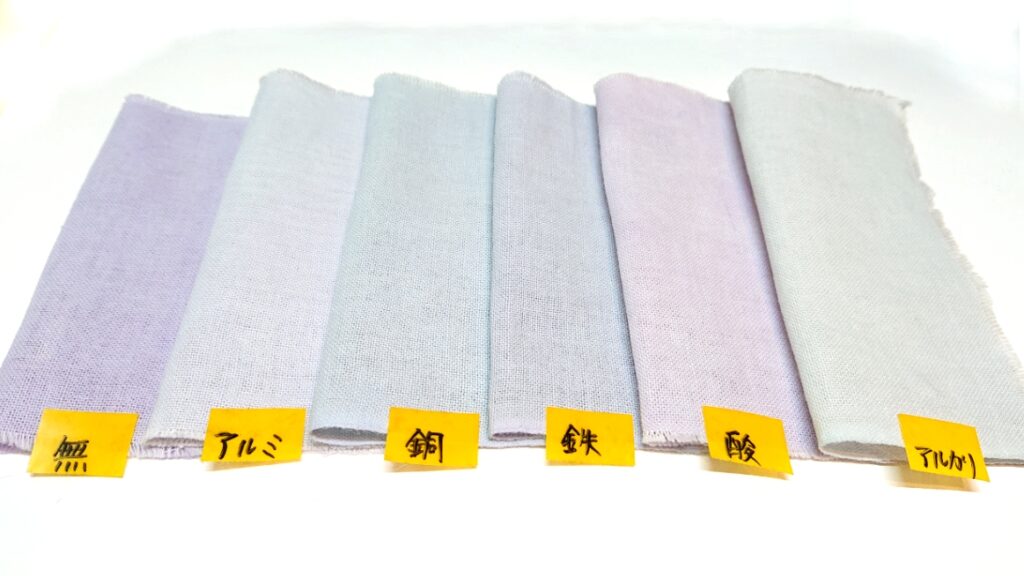

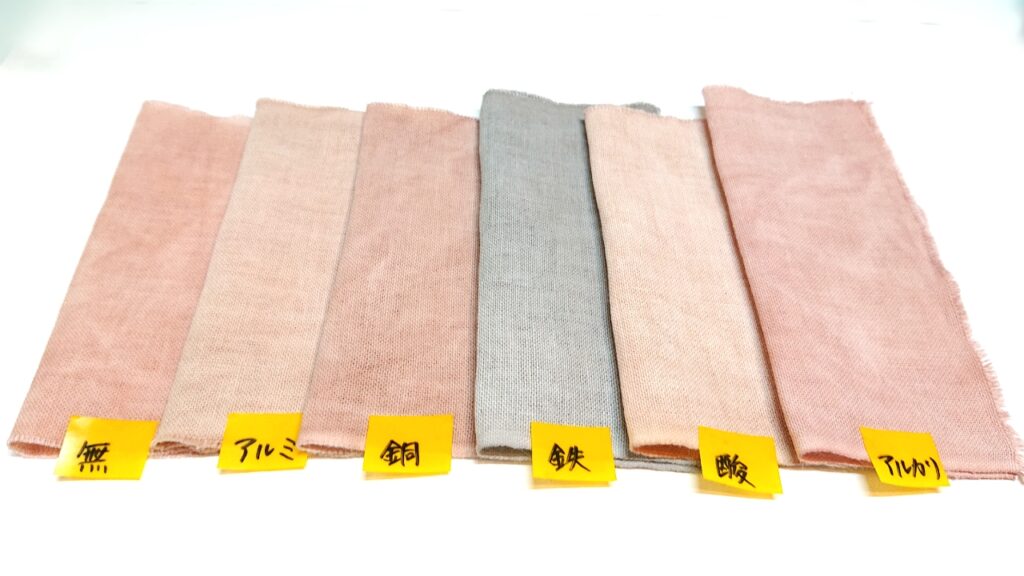

例えば、ブドウの皮による染色ではブルー系に染め分けられます

更に、アボカドの皮による染色ではピンク系に染め分けられます

このように一つの材料で、かなりハッキリ染め分けることが出来ます

各媒染液の調整方法は、

【草木染め媒染液の種類と必要な量・調整方法♪】初心者でも分かる簡単なやり方!を参考にしてください

今回は媒染液を自作しましたが、

作るのは大変!!という方は媒染液を商品として購入することもできます

市販の媒染液の方が手軽で色の安定性があります

鉄媒染液↓↓↓

銅媒染液↓↓↓

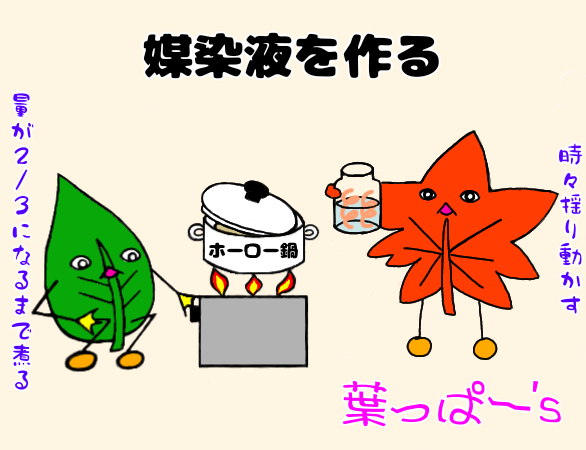

この記事では、次のことを画像を交えて分かりやすく紹介しています

- 様々な媒染液の種類

- 初心者でもわかる鉄媒染液と銅媒染液の作り方、簡単なやり方

いろんな媒染液を使って、リメイクやハンドメイドの幅を広げましょう♪

【草木染めをした布で優しく自然な色合いの小物を作っています】

草木染め:鉄媒染液と銅媒染液を作るときの7つのポイント

- 鉄媒染用の鉄釘(てつくぎ)は前処理をして錆びさせる

- 前処理や媒染液を入れる容器はガラス製がオススメ

- 鉄媒染液は、かなり臭うので出来れば屋外で作る

- 鉄釘は酢:水=2:1の割合の液体で煮る

- 鉄媒染液の鍋の酢水が半分くらいになるまで煮詰める

- 銅媒染液の銅が2/3隠れる程度に酢:水=1:1の割合の液体をガラス瓶に入れる

- 銅と酢水が入った容器は、たまに蓋を開けて揺り動かす(1週間続ける)

鉄媒染液と銅媒染液って、鉄釘と銅線を使うの?

そうだよ。

しかも鉄釘はきれいなものじゃなくて、錆びてないと使えないの。

どうすると錆びるの?

塩水に浸けて、天日干しするんだよ。

草木染めの媒染液の効果と種類

2021年6月18日

前回は、アルミ媒染(焼ミョウバン)を使って調味料ターメリックによる染色をしました

調味料ターメリックの記事でも書きましたが、

アルミ媒染である焼ミョウバンは、茄子のぬか漬けの色落ち防止にも使われるものです

媒染には、色止めと発色効果を得るという効果があり、

媒染液を変えることによって同じ染料でも違う色を出すことが出来ます

手軽に使えるアルミ媒染以外にも媒染剤には、たくさん種類があります

草木染めに使用する主な媒染剤の種類

- アルミ媒染…ミョウバン

- 銅媒染…酢酸銅、硫酸銅

- 鉄媒染…硫化第一鉄、酸化第二鉄

- 酸媒染…酢酸、クエン酸

- アルカリ媒染…炭酸ナトリウム、重曹

など

材料・染色方法・媒染剤により、安定しているものや退色しやすいものがあります

アルミ・銅・鉄などの金属イオンを使った媒染剤で発色・色止めをすると、日光堅牢度の結果も良好で退色しにくく比較的安定します

※日光堅牢度(にっこうけんろうど):日にあたることにより、染料が分解して退色してしまう度合いのこと

今回は、媒染液の中でも鉄媒染液と銅媒染液の作り方を紹介します

鉄媒染液(酸化第二鉄)の作り方の流れ

| 1. | 前処理をする |

| ①ガラス瓶もしくはプラスチック容器に鉄釘と塩水(水150㎖+塩小さじ1)を入れて2晩おく | |

| ②容器から釘を取り出し、キッチンペーパーなどの上に並べて錆びるまで天日干しする | |

| 2. | 酢500㎖+水250㎖(酢:水=2:1)を鍋に入れる |

| 3. | その鍋に錆びた釘を入れ、火にかける |

| 4. | 沸騰したら少しフタを開ける |

| 5. | 液体の量が半分になるまで煮る |

| 6. | 半分になったら、火を止めて冷ます |

| 7. | 冷めたら、釘を取り出す |

| 8. | 鍋の液体をコーヒーフィルターなどで濾したら、鉄媒染液の完成!! |

銅媒染液(酢酸銅)の作り方の流れ

| 1. | 銅線の被覆をはがし銅を出す |

| 2. | 入りやすいように銅線を丸めてガラス瓶に入れる |

| 3. | 銅線が2/3隠れる程度に酢:水=1:1の割合で入れる |

| 4. | 1週間、空気に触れさせるように、たまに瓶のフタを開けて揺り動かす |

| 5. | 1週間後、酢酸銅が出て緑色になったら銅線を取り出す |

| 6. | コーヒーフィルターなどで濾したら、銅媒染液の完成!! |

鉄媒染液(酸化第二鉄)の詳しい作り方

先ずは、鉄媒染液作りの前処理として鉄釘を錆びさせます

鉄媒染液作りの前処理

鉄媒染液の前処理に必要な材料・道具

鉄釘、塩、水、

蓋付きの小さい容器(オススメはガラス瓶、無ければプラスチック製。金属製は不可です)

釘を容器に入れ、そこに浸かるくらいの塩水を入れます

今回は塩小さじ1と水150㎖を容器に入れました

そのまま二晩置きましょう

6月20日

容器から鉄釘だけ取り出し、キッチンペーパーの上に並べて天日干しします

6月23日

3日後、かなり錆びてきました

この錆びた釘を使って、いよいよ媒染液作りです

鉄媒染液を作る手順

かなり臭いがキツいので、出来れば屋外で作業をすることをオススメします

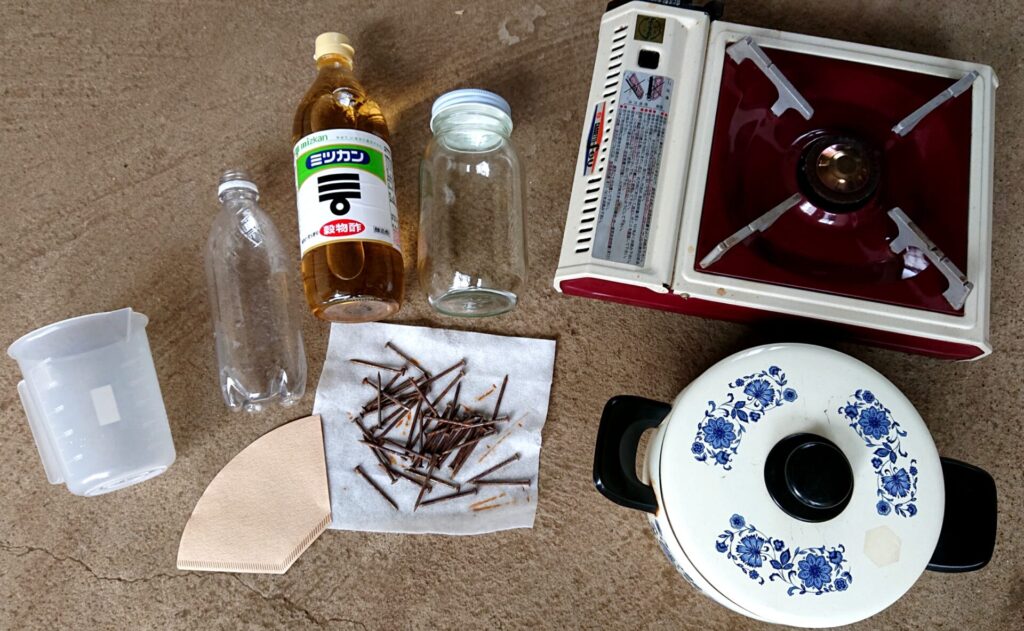

鉄媒染液作りに必要な材料・道具

錆びた鉄釘、酢(今回はミツカン酢900㎖)、水、ホーロー鍋、

カセットコンロ、ガスボンベ、コーヒーフィルター×1枚、

蓋付きのガラス瓶×1個(今回は直径9cm、高さ蓋までで約18cm)、

ペットボトル×1本(今回は500㎖)、カッターナイフ、

計量カップ(今回は500㎖まで測れるもの)

ガラス瓶は媒染液を保存しておくためのものです

瓶の口は広い方がいいですが、高さは18cmもいらなかったです…

瓶の直径が大きければ高さは10cmちょっとあれば足りると思います

ペットボトルは、ガラス瓶の口の大きさに合わせた大きさを選びましょう(後で煮だした液体を濾すときに使用)

酢500㎖を鍋に入れます

水は酢の半量の250㎖測り、酢の入った鍋に入れます

その鍋に錆びた鉄釘を入れ火にかけます

沸騰したら鍋の蓋を少し開け、鍋の中の液体の量が半分になるまで煮ます

臭いがキツいので、コンロの火が揺れない程度に換気をしましょう

煮ている間に、ペットボトルをカッターで切ります

切ったペットボトルの上の部分だけ使います

ガラス瓶に逆さまに取り付け、コーヒーフィルターを置きます

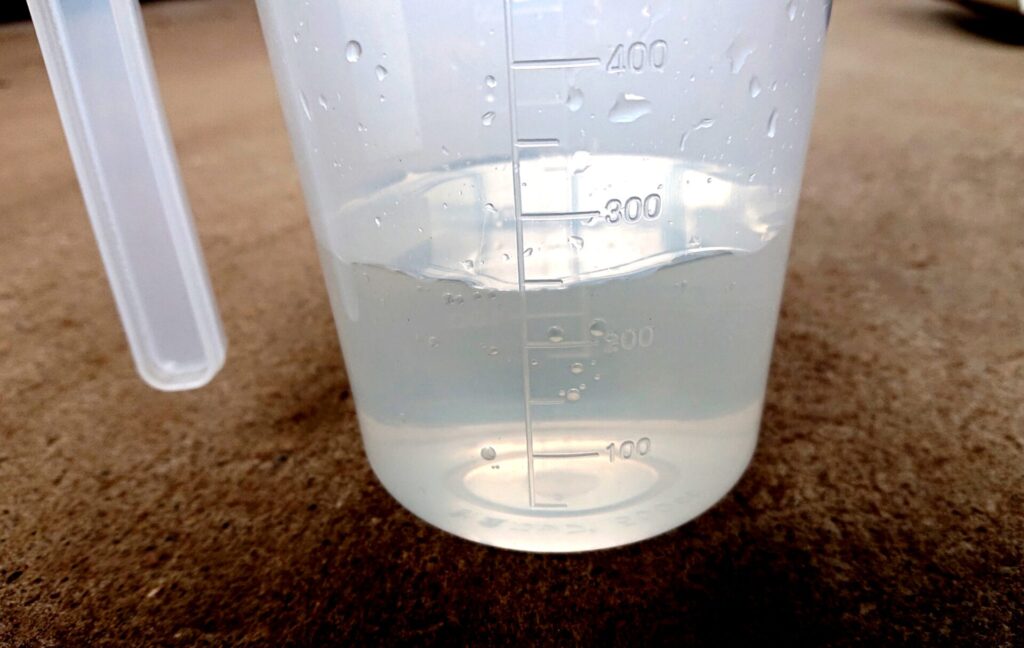

鉄媒染液の煮出している液体が半分くらいになったら、火を止めて冷まします

冷めたら釘を取り出します(鉄釘は捨てずに保存しておきましょう)

ペットボトルにコーヒーフィルターを取り付けたもので濾して、鉄媒染液の完成です♪

銅媒染液(酢酸銅)の詳しい作り方

銅媒染液作りに必要な材料・道具

銅線、酢、水、銅線を巻き付ける棒、カッターナイフ、計量カップ、

蓋付きのガラス瓶×1個(こちらも口が広いもので、高さはそんなにいらないです)

〈1週間後に必要なもの〉

コーヒーフィルター×1枚、蓋付きのガラス瓶×1個、

ペットボトル切ったもの(濾す時に必要です)←鉄媒染液に使用していないもの

カッターナイフで銅線の被覆を全て剝がし、銅を出します

入れやすいように銅線を丸めてガラス瓶に入れます

銅線を棒などに巻き付けてバネみたいにすると可愛いです

巻きつけた銅線を外して、ガラス瓶に入れます

そこに銅線が2/3隠れる程度に同量の酢と水を入れます

今回は酢150㎖と水150㎖入れました

銅媒染液はここから1週間かかります

1週間の間、空気に触れさせるように、たまに蓋を開けて揺り動かしましょう

すると、日に日に緑の酢酸銅が出てきます

6月24日

1日後でも銅線に緑の液が付いています

これは銅が酸化することでできる緑色の錆(さび)で、緑青(ろくしょう)と言います

1週間経ったら瓶から割り箸などで銅線を取り出します(銅線は捨てずに保存しておきましょう)

※金属製の箸は使用不可

中の液体を鉄媒染液のときのようにペットボトルを切ったものにコーヒーフィルターをつけ、

別のガラス瓶に濾したら銅媒染液の完成です♪

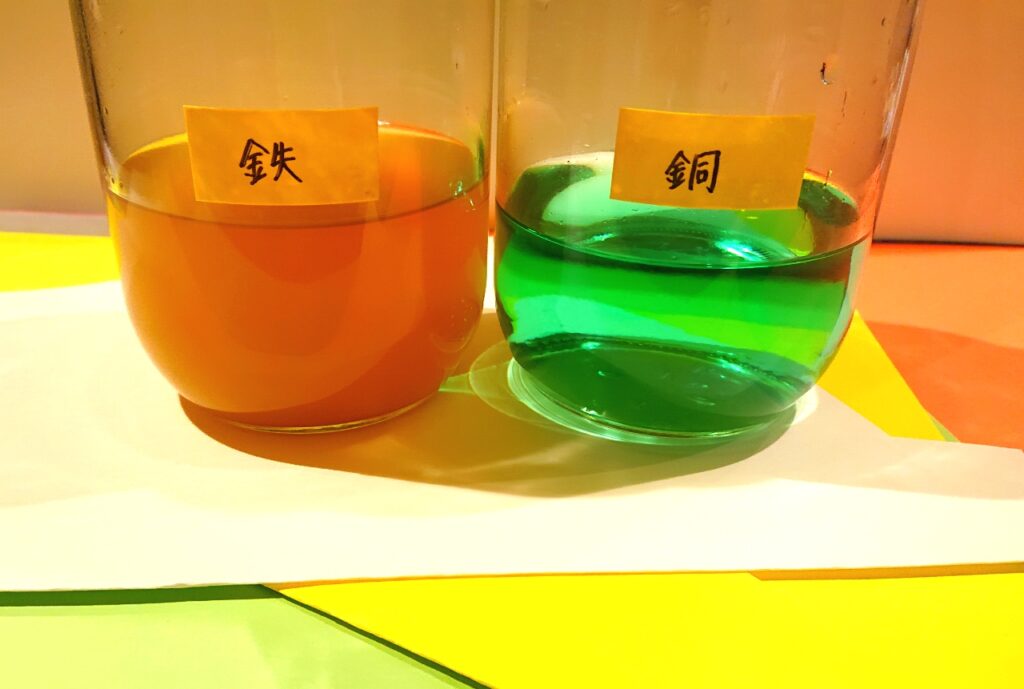

完成した自家製鉄媒染液と銅媒染液↓↓↓

媒染液の時点で既に綺麗な色ですね~\(´∀`)/

今回使用した錆びた鉄釘と銅線は、次回の媒染液作りでも使えるので捨てずに取っておきましょう

追記

2021年8月19日時点の鉄釘と銅線↓

以前作った時より金属が傷んでいるので、よりいい媒染液が作れそうです

鉄釘に関しては、既に錆びているので鉄媒染液作りの前処理をする必要はありません

※塩水に浸けた後、天日干しするという工程をせず、そのまま酢水で煮ることが出来ます

草木染めの媒染液作り・媒染作業・捨て方・処理方法の注意点

- 草木染めに使用する道具や材料、特に媒染剤で使用する物は、草木染め専用にする

- 媒染剤には鉄・銅などの金属が入っているので、必要であれば保護メガネ・マスク・ビニール手袋などを付けて目・口・粘膜などにつかないよう気を付けて作業する

- もし、目・口・粘膜などについてしまったら速やかに流水で洗い流し、必要であればお医者さんに診てもらう

- お子様と草木染めを楽しむ際は、媒染の工程は大人がやる・花びら染め(食物酢による色止め)など媒染を使わなくても色が楽しめる方法にするなどの対策をする

- 媒染をする時は、必要な量だけ調整して毎回使い切るようにする

- 媒染液の処理は、家庭で(キッチンで)草木染めを楽しむ程度であれば使う媒染剤も少量なので、なるべく水で希釈して捨てる

- 一度に大量に捨てず、シンクに流した後はよく洗い流す

草木染め:媒染液の保存方法・保管場所の注意点

- 保存容器はガラス瓶がよい

- 直射日光が当たらない涼しい場所が望ましい

- お子様の手の届かない場所に置く

※我が家ではペット(ネコ)を飼っていて、高い場所に置いても簡単にピョンっと飛び乗ってしまい危険なので、扉付きの場所に保管しています

最後にもう一度

鉄媒染液と銅媒染液を作るときの7つのポイントをおさらいします

- 鉄媒染用の鉄釘は前処理をして錆びさせる

- 前処理や媒染液を入れる容器はガラス製がオススメ

- 鉄媒染液は、かなり臭うので出来れば屋外で作る

- 鉄釘は酢:水=2:1の割合の液体で煮る

- 鉄媒染液の鍋の酢水が半分くらいになるまで煮詰める

- 銅媒染液の銅が2/3隠れる程度に酢:水=1:1の割合の液体をガラス瓶に入れる

- 銅と酢水が入った容器は、たまに蓋を開けて揺り動かす(1週間続ける)

marichi-styleでは、自家栽培ウコンを使って草木染め体験キットを販売しております

↓↓↓\数量限定/\無くなり次第終了/

今後はこの媒染液も使って草木染めをしていきます

媒染液による違いが一番出たのが【玉ねぎの皮で草木染め♪】ピンクやオレンジに染めてみよう!初心者でも出来る簡単なやり方!です

媒染液によって色が変わるなんて面白いですよね

草木染めの始め方(基礎知識と道具一覧)については、

【初心者でも簡単&手軽に草木染めが始められる!】草木染めって何?必要なものは?これで草木染めのやり方がまるっと分かる!材料・道具一覧

を参照してください

次回は、紅茶で草木染めをします

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪

草木染め:煮染め一覧

材料を煮出して抽出した染料に染め物を入れ、火にかけて染色する方法草木染め:花びら染め一覧

材料を食物酢の中で揉みこんで色素を抽出した染料に、染め物を浸けて染色する方法| ヒメヒオウギズイセン | なすの皮 | ブドウ |

| いちご | 椿 | つつじ |

| シラン | 赤紫蘇(あかじそ) | ヒメヒオウギズイセンキット |

| ミョウガ(茗荷) | ボケ(木瓜) | アルストロメリア |

| サザンカ |

草木染め:その他

草木染めの基礎知識や媒染液、エタノール抽出、藍染に関する記事| 鉄媒染液・銅媒染液 | 媒染液の種類・調整方法 | 基礎知識・道具一覧 |

| 青じそ | 春菊 | ネギ |

| 丸葉藍 | ディスポン,アルミ媒染液染め比べ |

【サフラン育ててます↓↓↓】

【ウコンも育ててます↓↓↓】

【他にも『ものづくり』してます↓↓↓】

コメント