梅雨が始まりムシムシした季節になってくると庭のあちこちで咲き始めるアルストロメリア

我が家のお花はピンクの花びらと黄色に濃いエンジ色の模様が付いた花びらです

梅雨時期にはナメクジやらダンゴムシやらに花びらをかじられてボロボロに散っている悲しい姿をよく見ます

これは勿体ない!ということで今回はそんなアルストロメリアの花びらを使った草木染めです

YouTubeでアルストロメリアを使った花びら染めの方法を公開中!

『ゆる~っとものづくり』のチャンネルより

高評価・チャンネル登録、是非よろしくお願いします↓↓↓

- アルストロメリアを使った草木染めってどうやるの?

- 草木染めの中でも花びら染めってどうやればいいの?

ユリズイセン科アルストロメリア属の単子葉植物であるアルストロメリア(Alstroemeria)は、南アメリカ原産です

4~7月に花が咲き、ピンク系、オレンジ系、黄色系、白系、赤系、紫系があります

赤系なら良かったのですが、我が家のお花は薄めのピンクです

※濃い色の花びらを使った方がよく染まります

このお花の雄しべや雌しべを取り除き、花びらのみを草木染めが出来る量になるまで冷凍して溜めていきます

※冷凍することによって細胞が壊れて、色素が取り出しやすくなるのでオススメです

この記事では、次のことを画像を交えて紹介しています

- 初心者でも分かるアルストロメリアを使った花びら染めのやり方

- 花びら染めで綺麗に染めるコツ

- 簡単な染め分けの方法

花びら染めは火を使わないのでお子さんと楽しんだり、自由研究のテーマにもおすすめです

おうち時間でお子さんと一緒に『ものづくり』を楽しみませんか?

一緒に試行錯誤しながら色々なもので染め物をしてみましょう♪

【草木染めをした布で優しく自然な色合いの小物を作っています↓】

アルストロメリアを使った花びら染めをするときの13のポイント

- 染める前に染め物を豆乳で前処理をして、平置きでしっかり乾燥させる

- 乾燥した染め物は染料に入れる前までにぬるま湯で柔らかくしておく

- アルストロメリアは雄しべ・雌しべを取り除き、花びらのみを冷凍で保存する

- 草木染めに使用するときは、電子レンジで温めて解凍すると色素が取り出しやすくなる

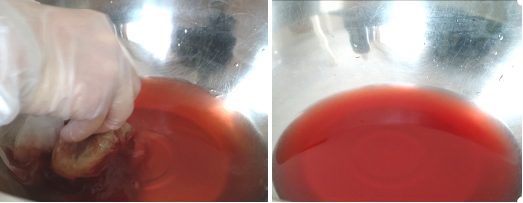

- 不織布に入れたアルストロメリアの花びらと食物酢をボウルに入れる

- ビニール手袋をして、不織布の中の花びらをすり潰すように揉んで色素を出す

- 花びらの入った不織布を取り除いたものを染料とする

- 染める布を入れて1時間浸ける

- 染めているときは菜箸で揺り動かし染めムラを防止する

- 鉄媒染液は他の媒染液に影響してしまうので、なるべく離して置き作業も別で行う

- 染色後は水洗いをせずに、そのまま媒染液に浸ける

- 媒染後、色が薄いと感じたら染色→媒染→水洗を気に入った色になるまで繰り返す

- 染色後はしっかりと洗い流す

庭にアルストロメリアがたくさん咲いてるよ

花びらに模様があって可愛いよね

最近雨が多いから散ってる花もあるね・・・

折角だから花びら染めしてみようかな♪

アルストロメリアで花びら染めを始めよう

2023年6月30日天気(くもり時々雨) 28℃ 65%

花びら染めをするために2年くらいかけて冷凍して溜めたアルストロメリアの花びら

結構溜まってきたので、いよいよ草木染めをしていきます

冷凍をしていると長期間保存できるので、好きな時に染色を楽しめますし、

更に細胞が壊れて色素も取り出しやすくなるのでオススメです

染める布は綿100%でサイズは約11×11cmが6枚、布の重さは10g

染め物の素材には、草木染めに向いているものと向いていないものがあります

❀草木染めに向いている素材❀

| ◎ | 前処理なしで良く染まるもの | シルク、ウールなどの動物性のもの |

| 〇 | 前処理をすると染まるもの | 木綿、レーヨン、麻などの植物性のもの (布以外・・・紙、バンブー〈竹〉など) |

❀草木染めに向いていない素材❀

| △または× | 染まらない もしくは染まりにくいもの | ポリエステル、アクリル、ナイロンなどの化学繊維 |

アルストロメリアの花びらは80g使います(多めにすることをオススメします)

※染める布の重さによって花びらの量を調節してください

アルストロメリアを使った花びら染めの材料・道具

綿100%の布、豆乳(今回はキッコーマン調整豆乳)、アルストロメリアの花びら(今回は80g)、

前処理用ボウル×1個、

色素を揉みだす用のボウル×1個(ボウルはステンレス製かプラスチック製かホーロー製)、

焼ミョウバン(今回はケンエーの焼ミョウバン)、銅媒染原液、鉄媒染原液、

クエン酸(健栄製薬(株)クエン酸結晶)、重曹(マルフクケミファ(株))、

カンロ杓子×2個(媒染液をすくう用のかき氷シロップかけるやつ1杯15ml)、

食物酢、計量スプーン、水、計量カップ、菜箸×2膳(今回は割り箸)、

キッチンスケール、キッチンタイマー、不織布、輪ゴム、ビニール手袋

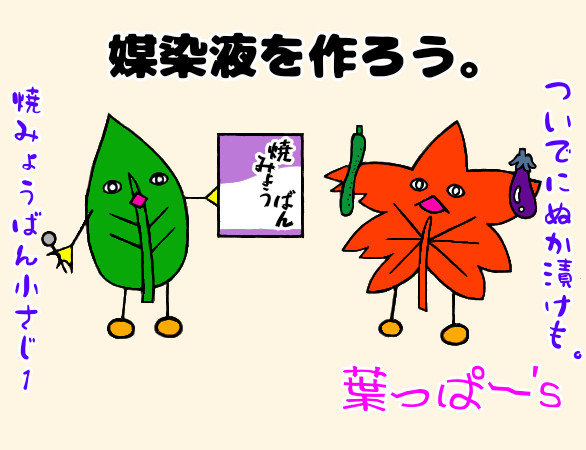

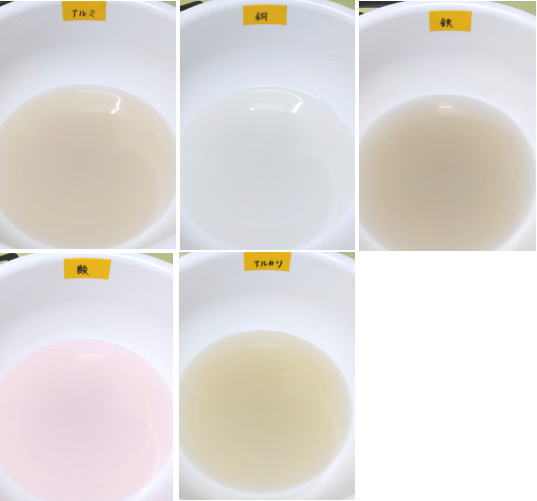

使用する媒染は5種類です

- アルミ媒染・・・ミョウバン

- 銅媒染・・・酢酸銅(自作)

- 鉄媒染・・・酸化第二鉄(自作)

- 酸媒染・・・クエン酸

- アルカリ媒染・・・重曹

今回は媒染液による色の違いをみるため色んな種類を用意しました

あなたが染める際は、今回の染まりあがりを見て必要な媒染液を用意してください

媒染液用ボウルも媒染液の数だけ用意します

草木染め:染めたい布に前処理をする方法

布の汚れや糊などを落とすために少量の中性洗剤をつけて、ぬるま湯でよくもみ洗いし絞ります(染め物の精錬)

染料が入りやすくするため豆乳:水=1:1の液をボウルに入れてよく混ぜ、そこに布を浸しましょう(染め物の濃染処理)

植物性の布はタンパク質が無いと染まらないので、豆乳により人工的にタンパク質をつけます

※動物性のシルクやウールなどの布には動物性タンパク質が付いているので濃染処理は必要ありません

20~30分浸したらタンパク質が落ちてしまうので水で洗わないでください

そのまま固く絞りシワをしっかり伸ばして、平置きでよく乾かしましょう

※平置きにすることで染めムラを軽減することが出来ます

くっさ~くなってしまうので、よく晴れた日に干して手早く乾燥させます

晴れた日にまとめて前処理をしておいて、使わない布はジップ式のビニール袋に入れて冷凍しておきましょう

乾燥した布はアイロンをかけておくと保存しやすいです

アルストロメリアの染料に染め物を入れ染色する方法

前処理して乾燥した布は、染色の前までにぬるま湯で洗って柔らかくしておきましょう

冷凍していたアルストロメリアを耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで約40秒温めます

使う前までに自然解凍でもいいです

※冷凍のままだと手が冷たくて作業が続けられません

解凍したアルストロメリア80gを不織布に入れ、中身が出ないように輪ゴムで縛ります

ボウルに不織布に入ったアルストロメリアと食物酢250㎖を入れます

手荒れ防止にビニール手袋をして、不織布の中のアルストロメリアの花びらをすり潰すように揉みます

全体をすり潰してアルストロメリアの花びらのアントシアニンという色素が充分抽出できたら、不織布をよく絞って取り除きます

※最低10分は揉み続けましょう

不織布に入れるとザルで濾す必要が無いので楽チンです!

いつもは抽出した色素に水を加えるのですが、今回はかなり色が薄いので水を足さずに染料にします

染め物も少なくしっかり浸かるので大丈夫です

そこに布を浸けて、時々菜箸で揺り動かしつつ1時間待ちましょう

この間に媒染液を作ります

草木染め:媒染液を調整する

今回使う鉄と銅媒染液は自分で作ったものです

作り方は、【草木染め鉄媒染液・銅媒染液】釘や銅線を使って初心者でも簡単に出来る作り方!の記事に書いてあります

【各媒染液の調整については、こちら↓↓↓】

アルストロメリア染めした布を水で洗い、各媒染液に浸ける

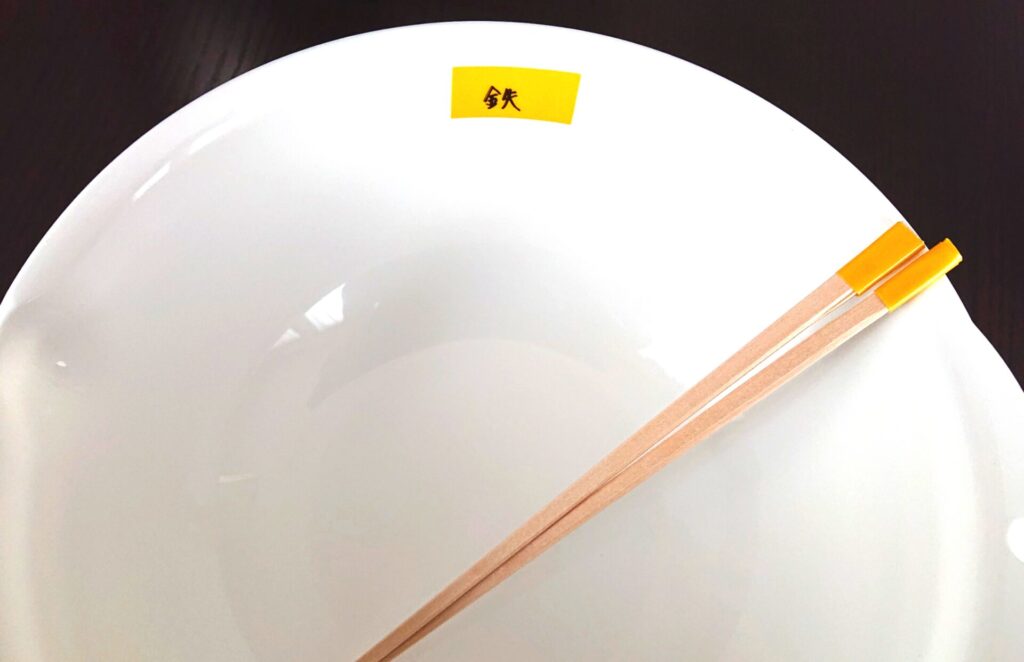

鉄媒染液は他の媒染に影響を与えやすいため、

使用する菜箸は鉄媒染だけ別にし、分かるようにテープなどで印を付けます

更に鉄媒染液だけ離して置いてください

1時間後、無媒染は布を取り出し染料のカスが残らないように水でよく洗います

水気を切るときは固く絞らず優しく押して水気を切りましょう

無媒染はここで完了です

花びら染めでは食物酢で色素を出しているので、無媒染でも酸による色止め・発色の効果(媒染の効果)があります

なので、やらなくてもいいのですが慣例通りにクエン酸媒染も行います

染まる色が薄いため媒染をする布は染料から取り出して水洗いをせず、そのまま媒染液に20~30分浸けてください

時々菜箸で優しく揺り動かしましょう

20~30分経ったら、取り出して水でよく洗います

この時も鉄媒染だけ別にしてください

もし洗い終わって色が思ったより薄いと感じたら、

- 再び染料に入れ20分浸ける

- 水で洗わず媒染液に10分入れて媒染し、水洗い

という工程を気に入った色になるまで繰り返します

今回は1回で終わりにしました

日陰でよく乾かしアイロンを掛けます

\花びら染め体験キットを作りました/↓↓↓

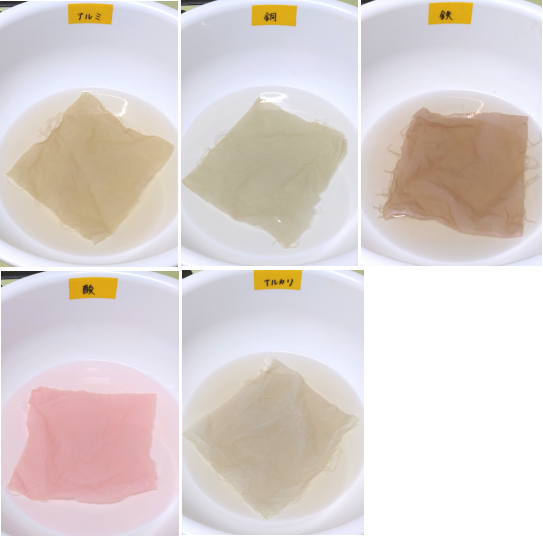

- 無媒染は、薄いピンク

- アルミは、黄色

- 銅は、黄色がかった薄い緑

- 鉄は、こげ茶

- 酸は、かなり薄いピンク

- アルカリは、ほぼ染まっていない

無媒染のピンクや鉄媒染のこげ茶は濃いハッキリとした色ではなく、苺アイスやチョコアイスのような優しい色合いです

アルカリ媒染がほとんど色が付かなかったのは中和されてしまったためと思われます

媒染が終わった後のボウルの中は、

アルミ・アルカリは黒ずんだ黄色、銅は薄い黄色、鉄はこげ茶、酸はピンクでした

染色の作業が終わったら、

媒染液を水で希釈して、水道の水を流しながら少しずつ捨てます

使った道具やシンクなどは綺麗に洗い流し、最後にしっかり手を洗いましょう

草木染めの始め方(基礎知識と道具一覧)については、

【初心者でも簡単&手軽に草木染めが始められる!】草木染めって何?必要なものは?これで草木染めのやり方がまるっと分かる!材料・道具一覧を参照してください

最後にもう一度、

アルストロメリアを使った花びら染めをするときの13のポイントをおさらいします

- 染める前に染め物を豆乳で前処理をして、平置きでしっかり乾燥させる

- 乾燥した染め物は染料に入れる前までにぬるま湯で柔らかくしておく

- アルストロメリアは雄しべ・雌しべを取り除き、花びらのみを冷凍で保存する

- 草木染めに使用するときは、電子レンジで温めて解凍すると色素が取り出しやすくなる

- 不織布に入れたアルストロメリアの花びらと食物酢をボウルに入れる

- ビニール手袋をして、不織布の中の花びらをすり潰すように揉んで色素を出す

- 花びらの入った不織布を取り除いたものを染料とする

- 染める布を入れて1時間浸ける

- 染めているときは菜箸で揺り動かし染めムラを防止する

- 鉄媒染液は他の媒染液に影響してしまうので、なるべく離して置き作業も別で行う

- 染色後は水洗いをせずに、そのまま媒染液に浸ける

- 媒染後、色が薄いと感じたら染色→媒染→水洗を気に入った色になるまで繰り返す

- 染色後はしっかりと洗い流す

我が家のアルストロメリアの花はピンク系なので、他の色の花びらで染色をすると違った色味が楽しめると思います

その際の花びらの色は白以外でなるべく濃いものを選んだ方がいいです

アルストロメリアは近所でもよく見かける身近なお花です

また花びら染めは火を使わないという点で比較的安全に染色できます

お子さんと体験しても楽しめる方法なので気軽に挑戦してみてください

次回は、女性におすすめの食品デーツで染色をします

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪

草木染め:煮染め一覧

材料を煮出して抽出した染料に染め物を入れ、火にかけて染色する方法草木染め:花びら染め一覧

材料を食物酢の中で揉みこんで色素を抽出した染料に、染め物を浸けて染色する方法| ヒメヒオウギズイセン | なすの皮 | ブドウ |

| いちご | 椿 | つつじ |

| シラン | 赤紫蘇(あかじそ) | ヒメヒオウギズイセンキット |

| ミョウガ(茗荷) | ボケ(木瓜) | アルストロメリア |

| サザンカ |

草木染め:その他

草木染めの基礎知識や媒染液、エタノール抽出、藍染に関する記事| 鉄媒染液・銅媒染液 | 媒染液の種類・調整方法 | 基礎知識・道具一覧 |

| 青じそ | 春菊 | ネギ |

| 丸葉藍 | ディスポン,アルミ媒染液染め比べ |

コメント